El voto populista en la Región Andina: los casos de Colombia, Ecuador y Perú

El objetivo de este trabajo es identificar el perfil de quienes votaron por alguno de los candidatos populistas en las elecciones presidenciales de Colombia (2006), Ecuador (2002) y Perú (2006). Para ello, se elaboran cuatro modelos de regresión logística para cada país utilizando datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés). Los resultados sugieren que algunos de los supuestos de la literatura (sobre todo aquellos vinculados a la movilización del descontento y la desafección) serían válidos solo para casos en los que el populismo forma parte de la oposición y no del Gobierno. También señalan que existe un componente estructural e ideológico a favor de los candidatos populistas cuya configuración dependerá del contexto.

Este trabajo es el resultado del análisis realizado en la tesis doctoral «Estrategia política y comportamiento electoral. El voto a candidatos populistas en la Región Andina», dirigida por Araceli Mateos y Alberto Penadés y que fue defendida en la Universidad de Salamanca en noviembre de 2015.

Este trabajo explora el perfil de quienes votaron por alguno de los candidatos populistas en las elecciones presidenciales de Colombia (2006), Ecuador (2002) y Perú (2006), con la intención de probar la validez de algunos de los supuestos comúnmente empleados en la literatura científica para explicar el voto a favor del populismo en contextos distintos al latinoamericano. Con ello se pretende añadir una aportación al estudio del seguidor populista en una región donde, contrariamente a lo que ha ocurrido en otros lugares, la presencia de este fenómeno en la contienda política ha sido exitosa y recurrente (Conniff, 1982; De la Torre, 2010), particularmente en los países andinos donde, desde la década de 1990, han existido gobernantes de corte populista electos con el respaldo de amplios segmentos de la población (De la Torre, 2009; Freidenberg, 2007; Hawkins, 2010; Roberts, 2006; Weyland, 2004).

Respecto del apoyo electoral recibido por los populistas en América Latina cabe señalar que, después de los trabajos de Di Tella (1965), Germani (1973) e Ianni (1977), el estudio de las bases del populismo en la región ha sido marginal. La mayor parte de aportes documentan y explican los orígenes, causas y consecuencias de este fenómeno centrándose en el estudio de líderes y gobernantes populistas, dejando de lado la caracterización del seguidor. No obstante, al igual que los principales supuestos sobre el voto a partidos populistas en Europa, la literatura latinoamericana apunta a que su éxito depende de cómo se canalice el malestar de la población, del funcionamiento del sistema político, de los resultados que este genera y de aquellos que lo dirigen (Weyland, 1996 y 2001). En ese sentido, las elecciones estudiadas tuvieron ciertas similitudes, relacionadas con el desencanto ciudadano con el funcionamiento de la democracia y el desempeño de los actores políticos, que ayudarían a confirmar si el voto a favor del populismo tiene ese carácter de protesta.

En Colombia, el triunfo de Álvaro Uribe en 2002 y en 2006 se interpreta como una movilización exitosa del descontento con el ejercicio de los partidos tradicionales en su lucha contra el conflicto armado y la inflexibilidad del sistema para dar cabida a nuevas fuerzas políticas. En Ecuador, la elección de tres presidentes populistas (Abdalá Bucaram en 1996, Lucio Gutiérrez en 2002 y Rafael Correa en 2006) también ha sido explicada en términos del hartazgo con la política tradicional y la incapacidad del sistema para satisfacer las demandas de una mayor estabilidad económica y social. De la misma manera, en Perú, tras una década de gobierno populista de Alberto Fujimori (1990-2000), la aparición de Ollanta Humala en la contienda política de 2006 puede entenderse a la luz de los reclamos de las periferias de una mejor distribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad social en un sistema político centralizado y enfocado en la liberalización de la economía.

Además de la desafección, la literatura sobre voto populista también explica este comportamiento en función de ciertas características sociodemográficas, actitudes y valores políticos que aportarían a la comprensión del éxito electoral de los candidatos populistas en Colombia, Ecuador y Perú, y que permitirían una primera aproximación al perfil de estos electores. Para abordar todo ello, el artículo se estructura en cinco secciones: la primera sintetiza los argumentos más utilizados para explicar el voto o el apoyo a partidos y líderes populistas; la segunda detalla la metodología y los datos empleados para la elaboración de los cuatro modelos de regresión logística aplicados en cada país para examinar el perfil de los votantes; la tercera resume los principales elementos del contexto electoral en Colombia, Ecuador y Perú; la cuarta presenta los resultados, y la quinta y última discute y cierra el estudio a modo de conclusión.

El voto a candidatos populistas

El populismo ha probado ser una opción viable en democracia (Anselmi, 2017) y, sin embargo, el cuerpo de literatura dedicada a estudiar sus bases es reducido (Rooduijn, 2017). La mayor parte de trabajos sobre este tema se han centrado en explicar el voto a partidos populistas de extrema derecha en Europa, América del Norte y Oceanía1, mientras que investigaciones más recientes ahondan en la existencia de un componente cultural asociado a este fenómeno que se reflejaría en la presencia de «actitudes populistas» en la sociedad (Akkerman et al., 2013 y 2017; Hawkins et al., 2012; Stanley, 2011). Esta literatura tiende a explicar el voto y describir las características de los seguidores en términos de su estructura socioeconómica, de sus actitudes –como la desconfianza institucional y la desafección política–, de la visión idealizada de la democracia, de la congruencia ideológica entre el líder y su electorado, así como de ciertas conductas vinculadas a la sofisticación política, como el manejo de información y el grado de activismo político.

Entre los rasgos estructurales comúnmente vinculados con este fenómeno se encuentra la heterogeneidad de un electorado donde se encuentran sobrerrepresentados los grupos más afectados por los vaivenes de la economía (Mastropaolo, 2008), esto es, «los excluidos de la modernidad» (Betz, 1993), «los sectores subalternos de la sociedad» (Roberts, 1995), «los perdedores de la globalización» (Kriesi et al., 2006). También aquellos que «nunca han sido representados a causa de su clase, religión, etnicidad o situación geográfica»(Panizza, 2005: 11). Es decir, individuos con menores niveles de educación, trabajadores no cualificados y personas de escasos recursos o que sienten los suyos amenazados (Akkerman et al., 2017). De esta manera, aunque el caudal electoral de líderes y partidos populistas provenga de múltiples sectores, su éxito depende de la construcción de un discurso capaz de aglutinar, en torno a la figura del pueblo, a las clases económicamente menos favorecidas, a los sectores populares y a las élites emergentes, pero políticamente excluidas, diferenciándolas de los representantes del statu quo (Pasquino, 2008).

Otro conjunto de elementos estructurales en la formación de la identidad populista son las divisiones (cleavages) regionales, étnicas o religiosas. En Europa del Este, por ejemplo, el voto populista se asocia a sentimientos de xenofobia, como en el caso de la mayoría eslovaca que apoya al Movimiento para una Eslovaquia Democrática (Mesežnikov y Gyárfášová, 2008; Stanley, 2011). En Europa Occidental, el nacionalismo se suele mencionar como factor aglutinador de las bases populistas, y como ejemplo tenemos el voto de la comunidad flamenca al partido Vlaams Belang («Interés Flamenco») en Bélgica (De Lange y Akkerman, 2012; Pauwels, 2010). En Australia, por su parte, la literatura señala la oposición a las políticas de discriminación positiva hacia los aborígenes como eje del partido One Nation (Betz, 2002; Denemark y Bowler, 2002). En el caso de América Latina, cobran importancia las divisiones territoriales, las mayorías mestizas y la religión católica. En la Región Andina, en particular, el éxito de líderes como Víctor Raúl Haya de la Torre (Perú), Jorge Eliécer Gaitán Ayala (Colombia) o José María Velasco Ibarra (Ecuador) debe enmarcarse en las divisiones territoriales de la Costa, la Sierra y el Oriente y su relación con los centros de poder, así como su identificación con la mayoría mestiza y católica (Conniff, 1999; De la Torre, 2000; Roberts, 2006).

En cuanto a las orientaciones que favorecerían el voto a candidatos populistas, la desconfianza, la desafección y el descontento políticos suelen señalarse como principales rasgos del electorado. De acuerdo con Betz (1993), Canovan (1999), Kitschelt (2002) y Laclau (2005 y 2006), el populismo es una expresión del rechazo de los ciudadanos hacia las instituciones responsables del proceso de toma de decisiones. Un rechazo dirigido principalmente a los partidos tradicionales, percibidos como entidades ajenas a las preocupaciones de la ciudadanía, lo que se traduciría en un alejamiento del electorado de la política tradicional y en un alto grado de desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos (Agerberg, 2017; Akkerman et al., 2017; Kriesi, 2014; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2012; Ramiro y Gómez, 2017).

Otro conjunto de orientaciones que reforzarían la simpatía de la ciudadanía hacia el candidato o partido populistas son la posición ideológica, la sofisticación política, la participación, la personalización, el pluralismo y la adhesión al Estado de derecho. Respecto a la relación entre la posición ideológica y el apoyo a partidos populistas, parece que los votantes filtran su elección de acuerdo con el programa de gobierno, los temas y la cercanía ideológica que perciben con el partido (Akkerman et al., 2013; Schumacher y Rooduijn, 2013; Van der Brug y Mughan, 2007). Así, un electorado de izquierda será más proclive a votar por un partido populista de izquierda y viceversa (Akkerman et al., 2017; Bakker et al., 2016). En cuanto a la sofisticación política, entendida en un sentido amplio como la diversidad y complejidad de conocimiento político que manejan los individuos, esta parece influir de forma negativa en el voto hacia los partidos populistas. El discurso populista entiende la política como una actividad que, al estar ejercida por personas que defienden intereses ajenos a los del pueblo, se ha vuelto corrupta y deshonesta (De la Torre, 2007 y 2010). En consecuencia, se asume que los seguidores tienden a mantenerse alejados de ella mostrando bajo nivel de interés y desinformación; al mismo tiempo, estos bajos niveles de sofisticación se traducen en bajos niveles de participación y apatía (Fieschi y Heywood, 2004).

Por otra parte, la creciente personalización de la política ha beneficiado al populismo en la medida en que los electores se identifican con rasgos de la personalidad del candidato, sus valores y su partido (Surel, 2002; Van Holsteyn y Andeweg, 2010). Junto con el debilitamiento de los clivajes tradicionales y la confluencia ideológica de los partidos de izquierda y derecha en temas económicos, los medios de comunicación han contribuido al desplazamiento de los partidos como principal nexo entre representantes y representados (Kitschelt, 2002: 181; Surel, 2002: 145). Esto ha derivado en una preferencia por un tipo de liderazgo fuerte que prioriza al líder frente a la organización, lo que favorece al populismo (Fieschi y Heywood, 2004: 13; Schumacher y Rooduijn, 2013: 132; Tverdova, 2011: 145).

Finalmente, los estudios sobre la existencia de actitudes populistas señalan la presencia, a nivel individual, de una visión maniquea del mundo y una percepción de la democracia que choca con sus principios republicanos (Akkerman et al., 2013; Hawkins et al., 2012). La evidencia señala que quienes votan a partidos populistas se muestran conformes con la idea de que la democracia es el mejor sistema político vigente (Fieschi y Heywood, 2004), pero también reflejan ciertas contradicciones con el principio de pluralismo y la adhesión al Estado de derecho. Stanley (2011: 268-269) encuentra que «las actitudes y acciones están significativamente influidas por principios abstractos respecto a los derechos de las minorías», mientras que Denemark y Bowler (2002: 63) concluyen que el voto a partidos populistas está asociado a posiciones contrarias a la protección de las minorías étnicas y una actitud proteccionista contra los inmigrantes. Por su parte, Taggart (2004: 283) señala que el populismo se nutre del desasosiego de la ciudadanía respecto a las normas y prácticas de la democracia representativa.

En resumen, los supuestos sobre las características socioeconómicas de los electores apuntan a que la probabilidad de votar por un candidato populista es mayor entre las personas social y económicamente más vulnerables –aquellas con menores ingresos, menor grado de instrucción y empleo precario–. También es mayor entre los individuos cuyo «bando» en una fisura social se vea representado en el discurso populista. Respecto de las orientaciones políticas: se espera que la probabilidad de votar a estos candidatos sea mayor entre los segmentos más críticos, desafectos y desconfiados del electorado, entre los que presentan un menor grado de conocimiento e interés por la política, quienes dicen votar por los individuos antes que por los partidos y entre los que presentan bajos niveles de pluralismo y se muestran más laxos en cuanto al Estado de derecho. Además, debería existir cierta congruencia ideológica entre el candidato populista y su elector.

Aproximación metodológica

Para llevar a cabo esta investigación, la construcción de los perfiles se realizó con base en los factores sociodemográficos y actitudinales asociados al voto populista. Para el análisis se utilizaron las encuestas realizadas por LAPOP en 2006 en Colombia, Perú y Ecuador, donde se preguntaba por el recuerdo de voto. Partiendo de la premisa de que el discurso populista se adapta y moviliza a distintos públicos según el contexto (Taggart, 2000), en lugar de agregar las bases de datos se elaboraron cuatro modelos de regresión logística por país. Esto permitió controlar los efectos de las divisiones regionales, la etnicidad y, en el caso colombiano, la influencia del conflicto armado y de las políticas públicas de Uribe.

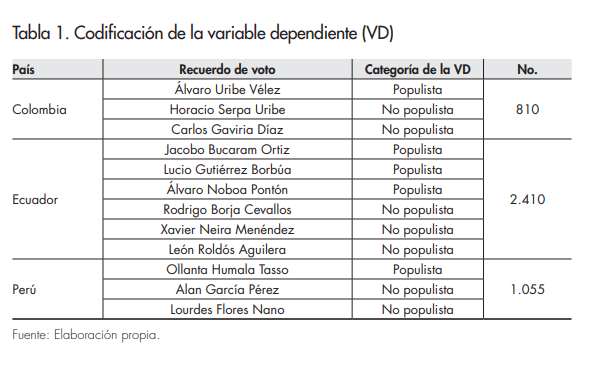

El electorado se dividió según su voto por candidatos populistas y no populistas. La pertenencia a cada grupo se determinó mediante un estudio previo de las campañas electorales donde, mediante un análisis de contenido de los discursos y declaraciones de los candidatos, se clasificaron como populistas a aquellos que –siguiendo a Canovan (1999 y 2005), De la Torre (2007), Mudde (2004) y Taggart (2000)– emplearon un discurso maniqueo que enfrentaba al pueblo con el statu quo y reivindicaba el principio de soberanía popular, que se proyectaron como emisarios del pueblo y que ejercieron un liderazgo fuertemente personalista y centralizado que demostraba desdén por las instituciones democráticas, especialmente por los partidos políticos. Así, en Colombia se clasificó como populista a Álvaro Uribe, en Perú a Ollanta Humala, y en Ecuador a Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa y Jacobo Bucaram. En consecuencia, se seleccionaron todos aquellos individuos que recordaron votar por alguno de estos candidatos, agrupándolos bajo la etiqueta de «votantes populistas» (1), mientras que los demás se clasificaron como «votantes no populistas» (0). Las muestras excluyeron a los que manifestaron haberse abstenido o votado nulo, y también a los que reportaron haber votado por un candidato cuyo porcentaje de votación fue inferior al 10% (véase tabla 1).

Factores sociodemográficos

Se estudiaron nueve variables sociodemográficas: género, edad, autoidentificación étnica, religión, zona urbano-rural, región, educación, clase ocupacional y riqueza. En el caso colombiano, se añadieron dos variables: proximidad al conflicto y pertenencia o no al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN); el primero por la relevancia del conflicto armado durante la campaña y el segundo para controlar el posible impacto de las políticas de redistribución en el voto a favor de Uribe. La variable riqueza fue creada a partir de un análisis factorial realizado a una batería de preguntas que reúnen información sobre la cobertura de servicios básicos y la posesión de bienes suntuarios en el hogar. La clase ocupacional fue organizada siguiendo el esquema de siete clases del sociólogo británico Goldthorpe: clase de servicios alta, clase de servicios baja, pequeña burguesía, empleados no manuales de rutina, empleados manuales cualificados, empleados manuales no cualificados y productores agropecuarios (Atria, 2004: 26). A este esquema se añadieron dos categorías de población no activa: amas de casa y estudiantes o jubilados, atendiendo al peso de estos grupos en la muestra. La autoidentificación étnica consideró a indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos. La región tomó como referencia las grandes divisiones territoriales de cada país. En el caso colombiano, estas son: Atlántica, Bogotá, Central, Oriental, Pacífica y Territorios Nacionales. En Perú: Costa Norte, Costa Sur, Lima, Selva, Sierra Centro, Sierra Norte y Sierra Sur. Y, en Ecuador: Costa Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural, Oriente Norte y Oriente Sur.

Orientaciones políticas

Para medir la relación entre las orientaciones políticas y el voto a candidatos populistas se consideraron diez variables, seis de las cuales son índices creados a partir de preguntas presentes en el cuestionario general de LAPOP. Todos ellos tienen un rango de 0 a 1, siendo «0» el extremo negativo o total ausencia, y «1» el extremo positivo o total presencia2. Para medir desconfianza y desafección se consideraron tres variables: el índice de confianza institucional, el interés por la política y la eficacia política interna. El índice de confianza institucional agrupa las preguntas sobre confianza en los partidos políticos, en el Legislativo, en el sistema de justicia y en la autoridad electoral. El interés por la política se examina mediante la pregunta «¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?». La eficacia política solo se midió en Colombia y en Ecuador a través de la pregunta «¿Cree que el voto puede mejorar las cosas en el futuro o cree que como quiera que vote, las cosas no van a mejorar?».

Por su parte, la sofisticación política está considerada en tres índices: consumo de noticias, participación social y participación política. El primero considera los medios –radio, prensa o televisión– y la frecuencia –diaria, semanal, mensual, etc.– con la cual los individuos se informan. El segundo mide la actividad que tienen los encuestados en organizaciones de carácter religioso, comités o juntas comunales, organizaciones de padres de familia y asociaciones profesionales. Y el tercero valora la participación en manifestaciones, protestas y acciones favorables a los partidos políticos como el tratar de convencer a otros de dar su voto a determinada organización.

El proxy elaborado para medir el pluralismo es un índice de tolerancia. Este agrupa dos preguntas sobre el grado de desacuerdo o acuerdo con la restricción de manifestaciones públicas y la censura de medios de comunicación críticos con el Gobierno. Para medir el Estado de derecho también se creó un índice que recoge las opiniones favorables o desfavorables a que, en caso de haber razones suficientes, un presidente pueda cesar al Congreso y las Cortes, y de que las autoridades infrinjan la ley para capturar a delincuentes.

La posición ideológica tomó como referencia la ubicación en la escala izquierda-derecha. Esta se recodificó para incluir a aquellos que no respondieron (ninguna posición) y para agrupar a los individuos en extrema izquierda, izquierda, centro-izquierda, centro, centro-derecha, derecha y extrema derecha. El apoyo a la democracia se midió tomando como referencia la pregunta «Puede que la democracia tenga problemas pero es mejor que cualquier otra forma de Gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?».

Técnica de análisis

Se construyeron cuatro modelos anidados de regresión logística. El primero considera todas las variables de tipo sociodemográfico. El segundo, ceteris paribus, incluye las medidas de desafección, desconfianza y posición ideológica. El tercero suma a los factores anteriores, los índices de tolerancia, apego al Estado de derecho y apoyo a la democracia. Y, manteniendo todo lo demás constante, el cuarto incorpora todas las variables de sofisticación política. Los cuatro tienen intervalos de confianza del 95% para las odds ratio (Exp(B)). Las categorías de referencia se seleccionaron considerando los resultados de un análisis bivariado realizado de forma previa a la regresión, tomando como base aquellos grupos con menor concentración de voto a candidatos populistas. La edad, los años de escolaridad, los índices de confianza institucional, el apego al Estado de derecho, la tolerancia al disenso, el consumo de noticias, la participación política, la participación social y el apoyo a la democracia se trataron como variables continuas.

El contexto electoral en Colombia, Ecuador y Perú

En los tres países seleccionados las elecciones se desarrollaron en contextos socialmente adversos, caracterizados por la presencia de altas tasas de pobreza, desigualdad y precariedad laboral, que se agudizaban en las zonas rurales3. Como consecuencia de ello, los presidenciables apelaron a un electorado muy crítico con las fuerzas políticas tradicionales y desencantado con el funcionamiento del sistema político (Ortegón Preciado, 2010; Quintero, 2005; Tuesta, 2008). Esta circunstancia se reflejó en las altas tasas de indecisión en las fechas previas a la elección y en los altos porcentajes de abstención, sobre todo en Colombia y Ecuador, donde llegaron al 54,9% y al 36,5%, respectivamente. Además, en los tres casos hubo cambios legales que condicionaron la oferta política y la campaña electoral. En Colombia, la Corte Constitucional aprobó hacia finales de 2005 la posibilidad de reelección inmediata del jefe de Estado, propiciando la candidatura del presidente Uribe. En Ecuador, se estableció un tope de gasto y se limitó la campaña a 45 días, propiciando una campaña superficial, centrada en la emisión masiva de publicidad. En Perú se estrenó un marco legal que fraccionó el sistema de partidos a tal punto que hubo que establecer un umbral del 4% de los votos válidos para poder acceder a un escaño.

Otro rasgo definitorio fue el alto número de listas inscritas. En Colombia, en las elecciones legislativas de marzo de 2006 se presentaron 20 listas y en las presidenciales de mayo, 7. En Ecuador, en las generales de 2002 se presentaron 11 candidaturas a la presidencia y 16 al Congreso Nacional. En Perú, se inscribieron 20 planchas presidenciales y 24 legislativas. En lo que respecta a las presidenciales, los tres comicios contaron con figuras de distinta trayectoria, inclinación ideológica y base de apoyo, enfrentándose candidatos creadores de sus propios partidos como Álvaro Uribe (Colombia), Álvaro Noboa (Ecuador) y Ollanta Humala (Perú), con representantes de la política tradicional como Horacio Serpa (Colombia), Rodrigo Borja (Ecuador) y Valentín Paniagua (Perú).

Por último, las tres contiendas se caracterizaron por la ausencia de debate. En Colombia, «el proceso reportó una muy discreta campaña electoral, en la que no hubo un verdadero enfrentamiento programático» (MOE, 2008: 16); y las diferencias no se encontraron tanto entre los candidatos opositores, sino entre estos y el presidente, así como en su postura respecto al conflicto armado (Duque Daza, 2007). En Ecuador, los presidenciables prefirieron promocionar sus atributos personales antes que su programa, utilizando la televisión y la radio como principales medios publicitarios, pero también mediante la participación en mítines y caravanas (EUEOM, 2002; Hammond, 2004). En Perú, la campaña estuvo marcada por el empleo de la televisión y la radio como principales medios de difusión, la confrontación verbal y el realce de las cualidades individuales de los candidatos con la intención de distanciarse de la imagen del «político tradicional» (Grompone, 2006; Mäckelman, 2006).

Con este entorno común, los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia, Ecuador y Perú (véanse tablas en anexo 1) reflejaron el poder de movilización de los candidatos populistas. En Colombia, Uribe obtuvo la reelección en la primera vuelta con un holgado 62%. El presidente se inscribió como candidato independiente, afirmando no servir a ninguna agrupación política a pesar de contar con el respaldo de la derecha. Su campaña giró en torno a la necesidad de continuar con su política de tolerancia cero hacia la guerrilla, acusando a la oposición de traicionar a la patria por proponer una salida negociada al conflicto y afirmando que su único interés era servir al pueblo colombiano.

En Ecuador, los resultados de la primera vuelta mostraron una gran dispersión del voto, solo 8,6 puntos separaron a los candidatos del primer y del sexto lugar. Los dos finalistas –Gutiérrez y Noboa– pasaron a segunda vuelta con un estrecho margen de victoria. Ambos, junto con el candidato Bucaram, enarbolaron un discurso en contra de los partidos, a los que responsabilizaron de la mala situación de la economía y acusaron de servir a intereses particulares. Los tres afirmaron hablar en nombre de todos los ecuatorianos y buscar la Presidencia solo con el fin de restituir el poder al pueblo.

En Perú, Humala y García pasaron a segunda vuelta con el 30,62% y el 24,32% de los votos respectivamente. Los resultados reflejaron la divergencia entre las regiones del interior, con altos porcentajes de población indígena y con mayores índices de pobreza –que emitieron un voto de protesta al votar por Humala–, y las poblaciones costeñas, de mayor desarrollo económico y donde ganó García (Grompone, 2006; Tanaka y Vera, 2007). El discurso de Humala promovió la idea de que el pueblo peruano debía recuperar la nación de manos de las empresas multinacionales y de los políticos corruptos, mediante la introducción de cambios sustanciales en el diseño institucional.

Los resultados: desmontando supuestos sobre el voto populista

En los tres países los modelos de regresión mostraron un comportamiento estable: las variables incluidas en uno mantienen su direccionalidad en los modelos subsiguientes. En los tres casos el cuarto modelo es el que presentó mejor bondad de ajuste y mayor potencial explicativo, aun cuando sus coeficientes sean medianamente robustos (presentan un pseudo R cuadrado promedio de 40%). A continuación se resumen los principales resultados por país, con énfasis en el primer modelo, que contiene solo variables sociodemográficas, y en el cuarto, compuesto por todas las variables. En el anexo 3 se pueden consultar los resultados de las otras regresiones en cada país.

Colombia

Las categorías de referencia para el caso colombiano fueron las siguientes: hombres afrodescendientes, habitantes de la región del Pacífico, miembros del 20% más rico de la muestra, aquellos que no habían perdido familiares en el conflicto armado, de la clase servicios alta, los no afiliados al SISBEN, quienes no poseen una clara orientación del voto y aquellos que perciben el acto de votar como algo inútil.

Los resultados refutan algunos de los postulados sobre voto a candidatos populistas respecto de la composición socioeconómica del electorado y la canalización del descontento que supuestamente caracterizan el voto populista. En primer lugar, aun cuando en el primer modelo aparecen un número importante de variables predictoras del voto, la mayor parte de estas pierden su relevancia al incorporarse las variables actitudinales, las cuales apuntan a que el grupo de electores que favoreció al candidato populista no representaba a los más desfavorecidos ni en riesgo de exclusión. El discurso de Uribe tuvo un fuerte componente bélico que enfatizó la necesidad de terminar con el conflicto interno mediante la lucha armada, lo que movilizó a votantes del eje cafetero (región Central) y de Bogotá, donde se concentra la mayor parte de la riqueza del país; pero, al mismo tiempo, desalentó la participación de la región del Pacífico, zona especialmente violenta, disputada por guerrilleros y paramilitares, y que alberga a los departamentos más pobres (Chocó y Cauca).

En segundo lugar, al observar el comportamiento de las orientaciones políticas en el cuarto modelo, se comprueba que existe una relación positiva entre la confianza institucional, la percepción de eficacia interna y el voto por el candidato populista. Esto explica porque Uribe fue premiado con la reelección en 2006, ya que resulta lógico asumir que quienes le votaron estaban satisfechos con su gestión, respaldaban sus propuestas y pensaban que su voto marcaba una diferencia. Solo el interés y la participación política se mantienen acordes a la literatura: los menos interesados y los menos implicados tienen mayores probabilidades de votar por el candidato populista. En cuanto a las actitudes hacia la democracia, al parecer un menor apego al Estado de derecho, bajos niveles de tolerancia al disenso y altas muestras de apoyo a la democracia ayudan a predecir el voto populista (véase la tabla 2, en el anexo 2 del final del artículo).

Ecuador

En este país se establecieron como categorías de referencia las siguientes: hombres, católicos, blancos, habitantes de la sierra urbana, miembros del 20% más rico de la muestra, estudiantes o jubilados, que votan por un partido, que tienen mucho interés en la política, se ubican en la izquierda y creen que votar es relevante. A diferencia de lo que sucede en Colombia, la importancia de las variables sociodemográficas de la primera regresión se mantiene en el cuarto modelo y los resultados parecen estar más acordes con lo que la literatura señala como rasgos clave del votante populista.

Ambos modelos indican que las probabilidades de votar por un populista aumentan entre los de menor educación y los más pobres. Asimismo, muestran una composición heterogénea del electorado, concentrado en actividades que requieren menor cualificación, y reflejan la activación del clivaje regional Costa, Sierra y Oriente. Sobre este punto, aunque solo la Amazonía aparece como factor significativo en la regresión, al cruzar esta variable con el voto a los tres candidatos populistas se observa cómo los electores de una determinada zona orientan su voto hacia los populistas de la misma región: el 43% de quienes votaron por un candidato populista en la Costa lo hicieron por Noboa o por Bucaram, mientras que el 84% de los que lo hicieron por este tipo de candidatos en la Sierra y en la Amazonía prefirieron a Gutiérrez. Otro factor significativo es la pertenencia a los pueblos indígenas y afrodescendientes; sin embargo, más que la activación de un clivaje, esto se explica por la alianza entre Gutiérrez y el movimiento indígena.

A nivel de orientaciones políticas, los resultados dejan ver que los individuos medianamente desafectos (presentan «algo» de interés por la política, aunque no se posicionen en la escala ideológica) y los más desinformados tienen mayores probabilidades de votar por un populista. Esto apoya la literatura y sintoniza con el discurso maniqueo que caracteriza a los líderes populistas, que tiende a exaltar sentimientos de patriotismo entre el electorado al reivindicar al ciudadano como depositante originario del poder, al tiempo que ataca a la política tradicional y sus actores. Por otra parte, resalta la función de la ideología como atajo heurístico en la decisión de voto entre los que se ubican a la derecha: la mitad de quienes votaron por Noboa y Bucaram se ubicaron en ese lado del espectro, en tanto que el voto a favor de Gutiérrez se encontraba distribuido a lo largo de la escala izquierda-derecha (véase la tabla 3, en el anexo 2 del final del artículo).

Perú

Las categorías de referencia para el modelo peruano fueron los siguientes: mujeres, que se autoidentifican como blancas, estudiantes o jubiladas, de extrema derecha, que votan por el partido, muy interesadas en política, viven en Lima capital y son católicas. Los modelos señalan la importancia del género, la riqueza y la religión como predictores sociodemográficos del voto a candidatos populistas, mientras que la confianza institucional, el apego al Estado de derecho, el apoyo a la democracia y la participación social serían las orientaciones detrás de este comportamiento.

Al igual que en el caso ecuatoriano, en Perú el voto al candidato populista está vinculado a la activación de ciertos clivajes regionales. El voto a Humala provino principalmente de las regiones del interior con mayor proporción de población indígena y mayores niveles de pobreza y desigualdad que en las regiones costeras y Lima capital. Esto explica por qué las probabilidades de votar a este candidato aumentan a medida que se incrementan los niveles de pobreza y por qué las probabilidades de votarle son mayores entre la población indígena. En este sentido, aun cuando los años de escolaridad no aparecen como significativos en el cuarto modelo, se puede decir que el voto al candidato populista provino de los sectores más vulnerables de la población. Por otra parte, la importancia del género como factor explicativo se entiende por el apoyo de los reservistas del Ejército –un grupo de excombatientes radicados principalmente en las zonas rurales de la Sierra y que habían sido «desatendidos» por el Gobierno al finalizar el conflicto armado– a la candidatura de Humala.

Respecto a la relación entre orientaciones políticas y voto por el candidato populista, las personas con menores niveles de confianza institucional, bajo apego al Estado de derecho y débil apoyo a la democracia tienen mayores probabilidades de votar por este tipo de candidatos. Este grupo de variables resulta trascendente a la luz del contexto electoral y del discurso del líder populista, que propuso refundar el Estado mediante la promulgación de una nueva carta magna. Por otra parte, la asociación positiva entre la participación social y el voto al candidato populista se explica por el apoyo de los reservistas, reconocidos por su implicación en actividades comunitarias, a esta candidatura (véase la tabla 4, en el anexo 2 del final del artículo).

A modo de conclusión

Los resultados obtenidos para los tres países muestran que la literatura sobre voto populista, construida principalmente para explicar casos en que los populistas disputan el acceso al poder, pierde potencial explicativo cuando estos lo ejercen, como se observa en Colombia. En este sentido, se remarca la importancia que tiene el contexto electoral en la configuración de las bases electorales y sus respectivas orientaciones.

El primer matiz debe realizarse con los argumentos que relacionan el voto populista con el desencanto y la desafección: como se observa por los niveles de abstención en Colombia y en Ecuador (del 55% y del 35%, respectivamente), el populismo no siempre es capaz de movilizar al electorado más desafecto. Además, la movilización del descontento parece sostenerse solo cuando el voto busca un cambio en el sistema político, como se observa en Perú y, en menor medida, en Ecuador donde, aunque la variable no es significativa, posee signo negativo.

Un segundo punto, también vinculado con la movilización del descontento, se relaciona con las características sociodemográficas del electorado populista. Solo en Ecuador y en Perú las bases del populismo estuvieron compuestas por sectores desfavorecidos de la población: las personas con menores recursos, pertenecientes a minorías históricamente excluidas y las menos educadas votaron por estos candidatos de oposición. En ambos, la activación de los clivajes regionales coincide con el perfil sociodemográfico de los votantes y con el discurso anti-statu quo de los candidatos. Por el contrario, en Colombia, la movilización se da en las zonas centrales más conservadoras, de mayor desarrollo económico y menor penetración del conflicto armado. Ahora bien, tanto en Colombia como en Ecuador se evidencia una composición multiclasista del electorado arraigada entre las ocupaciones con menor cualificación: la clase de servicios baja, los obreros, agricultores y la pequeña burguesía, que en América Latina se vinculan al trabajo informal o subempleo.

Referencias bibliográficas

Agerberg, Mattias. «Failed expectations: Quality of government and support for populist parties in Europe». European Journal of Political Research, vol. 56, n.º 3 (2017), p. 578-600.

Akkerman, Agnes; Mudde, Cas y Zaslove, Andrej. «How Populist Are the People? Measuring Populist Attitudes in Voters». Comparative Political Studies, vol. 47, n.º 9 (2013), p. 1.324-1.353.

Akkerman, Agnes; Zaslove, Andrej y Spruyt, Bram. «“We the People” or “We the Peoples”? A Comparison of Support for the Populist Radical Right and Populist Radical Left in the Netherlands». Swiss Political Science Review, vol. 23, n.º 4 (2017), p. 377-403.

Albertazzi, Danielle y McDonnell, Duncan. Twenty-first century populism: the spectre of Western European democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008.

Albornoz, Vicente, Ricaurte, Miguel y Oleas Sebastián. La informalidad en el Ecuador 2000-2009. Quito: CORDES, 2011.

Anselmi, M. Populism: An Introduction. Oxon: Routledge, 2017.

Atria, Raúl. Estructura ocupacional, estructura social y clases sociales. Santiago de Chile: CEPAL, 2004.

Bakker, Bert N.; Rooduijn, Matthijs y Schumacher, Gijs. «The psychological roots of populist voting: Evidence from the United States, the Netherlands and Germany». European Journal of Political Research, vol. 55, n.º 2 (2016), p. 302-320.

Betz, Hans-George. «The new politics of resentment: radical right-wing populist parties in Western Europe». Comparative Politics, vol. 25, n.º 4 (1993), p. 413-427.

Betz, Hans-George. «Conditions Favoring the Success and Failure of Radical Right-Wing Populist Parties in Contemporary Democracies». En: Mény, Yves y Surel, Yves (eds.). Democracies and the Populist Challenge. Nueva York: Palgrave, 2002, p. 197-213.

Canovan, Margaret. «Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy». Political Studies, vol. 47, n.º 1 (1999), p. 2-16.

Canovan, Margaret. The People. Cambridge: Polity Press, 2005.

CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama social de América Latina 2007. Santiago de Chile: CEPAL, 2007.

CEPLAN-Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Evolución socioeconómica del Perú 1990-2010. Lima: CEPLAN, 2011.

Conniff, Michael. Latin American Populism in Comparative Perspective. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1982.

Conniff, Michael. Populism in Latin America. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1999.

De la Torre, Carlos. Populist seduction in Latin America: The Ecuadorian experience. Athens, OH.: Ohio University Press, 2000.

De la Torre, Carlos. «The Resurgence of Radical Populism in Latin America». Constellations, vol. 14, n.º 3 (2007), p. 384-397.

De la Torre, Carlos. «Populismo radical y democracia en los Andes». Journal of Democracy, vol. 1, n.º 1 (2009), p. 24-37.

De la Torre, Carlos. Populist seduction in Latin America. Athens, OH: Ohio University Press, 2010.

De Lange, Sarah L. y Akkerman, Tjitske. «Populist parties in Belgium: a case of hegemonic liberal democracy?». En: Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal (eds.). Populism in Europe and the Americas: threat or corrective for democracy? Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 27-45.

Denemark, David y Bowler, Shaun. «Minor parties and protest votes in Australia and New Zealand: locating populist politics». Electoral Studies, vol. 21, n.º 1 (2002), p. 47-67.

Di Tella, Torcuato. «Populismo y reforma en América Latina». Desarrollo Económico, vol. 4, n.º 16 (1965), p. 361-425.

Duque Daza, Javier. «Elecciones y conflicto en Colombia. Los candidatos presidenciales y sus posiciones frente al conflicto». Revista Científica Guillermo de Ockham, vol. 5, n.º 1 (2007), p. 29-45.

EUEOM-European Union Election Observation Mission. Ecuador presidential and parliamentary elections 20 Octobre - 24 November 2002 [Final report]. Bruselas: European Union External Action, 2002.

Fieschi, Catherine y Heywood, Paul. «Trust, cynicism and populist anti‐politics». Journal of Political Ideologies, vol. 9, n.º 3 (2004), p. 289-309.

Freidenberg, Flavia. La Tentación Populista, Una Vía al Poder en América Latina. Madrid: Editorial Síntesis, 2007.

Germani, Gino. «El surgimiento del Peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos». Desarrollo Económico, vol. 13, n.º 51 (1973), p. 435-488.

Grompone, Romeo. «Los acelerados cambios políticos en el Perú de estos días». En: Azpur, Javie; Toche, Eduardo y Paredes, Martín (comps.). Perú Hoy: democracia inconclusa, transición y crecimiento. Lima: DESCO, 2006, p. 65-116.

Hammond, Rachel L. Outsiders and the impact of party affiliation in Ecuadorian presidential elections. Tesis del Master en el Departamento de Gobierno y Estudios Internacionales, University of South Florida, 2004.

Hawkins, Kirk. Venezuela's Chavismo and populism in comparative perspective. Nueva York: Cambridge University Press, 2010.

Hawkins, Kirk; Riding, Scott y Mudde, Cas. «Measuring populist attitudes». CIDE, The Committee on Concepts and Methods, working paper, n.º 55 (2012) (en línea) http://www.concepts-methods.org/files/workingpaper/pc_55_hawkins_riding_mudde.pdf

Ianni, Octavio. «Populismo y relaciones de clases». En: Germani, Gino; Ianni, Octavio y Di Tella Tortuato (eds.). Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica. México: Serie Popular Era, 1977, p. 83-150.

Kitschelt, Herbert. «Popular Dissatisfaction with Democracy: Populism and Party Systems». En: Mény, Yves y Surel, Yves (eds.). Democracies and the Populist Challenge. Nueva York: Palgrave, 2002, p. 179-196.

Kriesi, Hanspeter. «The Populist Challenge». West European Politics, vol. 37, n.º 2 (2014), p. 361-378.

Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar ; Lachat, Romain ; Dolezal, Martin; Bornschier, Simon y Frey, Timotheos. «Globalization and the transformation of the national political space: Six European countries compared». European Journal of Political Research, vol. 45, n.º 6 (2016), p. 921-956.

Laclau, Ernesto. «Populism: What's in a Name?». En: Panizza, Francisco (ed.). Populism and the Mirror of Democracy. Londres: Verso, 2005, p. 32-49.

Laclau, Ernesto. La Razón Populista. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Mäckelman, Mathias. «Perú 2006: comunicación política y elecciones Bailando, gritando y escuchando». Diálogo Político, vol. 23, n.º 2 (2006), p. 11-34.

Mastropaolo, Alfio. «Politics against Democrac: Party Withdrawal and Populist Breakthrough». En: Albertazzi, Danielle y McDonnell, Duncan. Twenty-first century populism: the spectre of Western European democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008, p. 30-48.

Mesežnikov, Grigorij y Gyárfášová, Olga. National Populism in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2008.

MOE-Misión de Observación Electoral. Informe de la misión de observación electoral. Elecciones presidenciales de la República de Colombia celebradas el 28 de mayo de 2006. Washington, D.C.: OEA, 2008.

Mudde, Cas. «The Populist Zeitgeist». Government & Opposition, vol. 39, n.º 4 (2004), p. 541-563.

Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal (eds.). Populism in Europe and the Americas: threat or corrective for democracy? Cambridge: Cambridge University Press, 2012

Ortegón Preciado, Mauricio. «Conflicto armado y participación electoral en Colombia: El caso de la elección presidencial». Revista Pléyade, n.º 5 (2010), p. 46-70.

Panizza, Francisco. Populism and the Mirror of Democracy. Londres: Verso, 2005.

Pasquino, Gianfranco. «Populism and Democracy». En: Albertazzi, Danielle y McDonnell, Duncan. Twenty-first century populism: the spectre of Western European democracy. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008, p. 15-29.

Pauwels, Teun. «Explaining the Success of Neo-liberal Populist Parties: The Case of Lijst Dedecker in Belgium». Political Studies, vol. 58, n.º 5 (2010), p. 1.009-1.029.

Quintero, Rafael. Electores contra partidos en un sistema político de mandos. Quito: Abya-Yala, ILDIS-FES, 2005.

Ramiro, Luis Gómez, Raúl. «Radical-Left Populism during the Great Recession: Podemos and Its Competition with the Established Radical Left». Political Studies, vol.65, n.º IS (2017), P.108-126.

Roberts, Kenneth M. «Neoliberalism and the transformation of populism in Latin America». World Politics, vol. 48, n.º 1 (1995), 82-116.

Roberts, Kenneth M. «Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America». Comparative Politics, vol. 38, n.º 2 (2006), p. 127-148.

Rooduijn, Matthijs. «What unites the voter bases of populist parties? Comparing the electorates of 15 populist parties». European Political Science Review, vol. 10, n.º 3 (2017), p. 1-18.

Schumacher, Gijs y Rooduijn, Mathijs. «Sympathy for the “devil”? Voting for populists in the 2006 and 2010 Dutch general elections». Electoral Studies, vol. 32, n.º 1 (2013), 124-133.

Stanley, Ben. «Populism, nationalism, or national poulism? An analysis of Slovak voting behaviour at the 2010 parliamentary election». Communist and Post-Communist Studies, vol. 44, n.º 4 (2011), p, 257-270.

Surel, Yves. «Populism in the French Party System». En: Mény, Yves y Surel, Yves (eds.). Democracies and the Populist Challenge. Nueva York: Palgrave, 2002, p. 139-154.

Taggart, Paul. Populism. Buckingham: Open University Press, 2000.

Tanaka, Martín y Vera, Sofía. «Perú: entre los sobresaltos electorales y la agenda pendiente de la exclusión». Revista de ciencia política, vol. 27, n.º especial (2007), p. 235-247.

Tuesta, Fernando. «Elecciones presidenciales Perú 2006». En: Alcántara Sáez, Manuel y García Díez, Fátima (coords.). Elecciones y política en América Latina. México: Porrúa, SOMEE, IEEM, 2008, p. 123-143.

Tverdova, Yuliya. «Follow the Party or Follow the Leader? Candidate Evaluations, Party Evaluations and Macropolitical Context». En: Dalton, Russell J. y Anderson, Christopher J. (eds.). Citizens, Context and Choice. How Context Shapes Citizens' Electoral Choices. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 129-148.

Van Der Brug, Wouter; Fennema, Meindert y Tillie, Jean. «Why Some Anti-Immigrant Parties Fail and Others Succeed: A Two-Step Model of Aggregate Electoral Support». Comparative Political Studies, vol. 38, n.º 5 (2005), p. 537-573.

Van Der Brug, Wouter y Mughan, Anthony. «Charisma, Leader Effects and Support for Right-Wing Populist Parties». Party Politics, vol. 13, n.º 1 (2007), p. 29-51.

Van Holsteyn, Joop J. M. y Andeweg, Rudy B. «Demoted leaders and exiled candidates: Disentangling party and person in the voter’s mind». Electoral Studies, vol. 29, n.º 4 (2010), p. 628-635.

Weyland, Kurt. «Neopopulism and neoliberalism in Latin America: unexpected affinities». Studies in Comparative International Development, vol. 31, n.º 3 (1996), p. 3-31.

Weyland, Kurt. «Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics». Comparative Politics, vol. 34, n.º 1 (2001), p. 1-22.

Weyland, Kurt. «Neoliberalism and Democracy in Latin America: A Mixed Record». Latin American Politics & Society, vol. 46, n.º 1 (2004), p. 135-157.

Notas:

1-La mayoría son estudios de caso que buscan determinar los factores que explican el apoyo electoral que reciben estas organizaciones. Véanse por ejemplo Albertazzi y McDonnell (2008), Betz (1993), Denemark y Bowler (2002), Van Der Brug et al. (2005).

2-Todos los índices se calcularon de la misma manera: primero se sumaron las variables y luego se dividieron por el valor máximo a obtener producto de dicha suma. El resultado son una serie de valores entre 0 y 1. Por ejemplo: el índice de confianza institucional está compuesto por cuatro variables que adoptan valores entre 1 y 7. La sumatoria de estas variables fue dividida entre 28. Cabe recalcar que en todos los casos se aislaron los efectos de las no respuestas («no sabe» y «no contesta»), declarándolas como datos perdidos por el sistema.

3-Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007), en 2005 la pobreza afectó al 47% de los colombianos y al 51% de los peruanos, en tanto que en 2002 la cifra fue del 49% en Ecuador. Asimismo, en Colombia el empleo informal se calculaba en torno al 60%, mientras que en Perú y en Ecuador se estimaron en un 58,9% y un 53,8% en los años de las elecciones (Albornoz et al., 2011; CEPLAN, 2011).

Palabras clave: populismo, voto, Colombia, Ecuador, Perú, Región Andina

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.209