El populismo islámico: una respuesta no occidental a la globalización

Los excesos de la globalización, los regímenes híbridos en el mundo musulmán, la falta de credibilidad de los proyectos panarabistas y panislámicos, etc., han provocado que una importante parte de la umma –la comunidad de creyentes del islam– busque respuestas alternativas a las opciones políticas tradicionales. Frente a las repuestas neofundamentalistas, posislamistas o conservadoras en algunas sociedades islámicas, comienzan a emerger otras opciones como el «populismo islámico», que recoge algunos elementos ya apuntados por la Revolución Iraní pero que incorpora nuevas demandas derivadas de las condiciones políticas, sociales y económicas actuales. El presente artículo busca identificar estos elementos que constituyen el populismo islámico mediante un estudio comparado de los casos de Egipto, Turquía, Indonesia e Irán.

El estado de la cuestión

En los últimos años hemos asistido a un resurgir del interés académico por el fenómeno populista. La principal causa que explica este hecho es el ascenso de fuerzas populistas en prácticamente todos los sistemas políticos que gozan de un cierto grado de pluralismo. Si bien es cierto que encontramos autores como Taggart (2000), Mudde (2004, 2013 y 2017), Canovan (1981 y 2005), Laclau (2005) o Panizza (2005) que están desarrollando sus trabajos en la actualidad, no podemos dejar de citar a clásicos de la Ciencia Política como Ionescu y Gellner (1969), Lipset (1955) o Shils (1956), que ya en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado desarrollaron interesantes trabajos sobre populismo. Así, debido a la variedad de aproximaciones desde las que se ha abordado el populismo, el concepto ha suscitado interesantes debates. Quizás la más antigua de estas aproximaciones sea la denominada «agencia popular», muy común entre los historiadores estadounidenses y conocida por sostener que el populismo es una fuerza social positiva que permite a la gente «común» influir a favor de un modelo comunitario de democracia. Autores como Goodwyn (1978), Hofstadter (1955) o Nugent (1963) siguieron o estudiaron esta aproximación pero, en todo caso, centraron sus investigaciones en los movimientos populistas agrícolas y rurales que tuvieron lugar en Estados Unidos a finales del siglo xix y comienzos del xx.

En una línea similar, pero más actual, estaría la denominada «aproximación discursiva» representada por Laclau (2005: 86), Mouffe (Laclau y Mouffe, 1985) y Panizza (2005). Estos autores defienden que el populismo es una fuerza emancipadora que permite articular las demandas políticas de los excluidos dentro de un proyecto político común. Los defensores de esta aproximación, que es muy común en los estudios realizados desde Europa Occidental y América Latina, defienden que la democracia liberal es el problema y, por lo tanto, la democracia radical sería la solución (Laclau y Mouffle, 1985). En este sentido, la forma de pasar de la una a la otra sería la reintroducción del conflicto en la escena política a través de la movilización de estos sectores excluidos anteriormente mencionados.

Otra aproximación al estudio del populismo es la denominada «ideacional», que tiene por principales representantes a Cas Mudde (2004), Cristobal Rovira-Kaltwasser (Mudde y Rovira-Kaltwasser, 2013 y 2017), así como Margaret Canovan (1981 y 2005). Para los defensores de esta aproximación, el populismo reduce la política a una confrontación entre un pueblo que atesora la moralidad y unas élites corruptas que han maltratado a esa «gente normal». Según estos autores, el populismo es una ideología delgado-centrada (thin-centered ideology) (Mudde, 2004: 543) que se adhiere a las ideologías gruesas (full o thick ideologies), ya que el populismo presenta en sí mismo graves carencias morfológicas (Freeden, 1996) que le impiden dar explicaciones coherentes de la realidad (Aslanidis, 2016: 89). Aunque no se puede establecer de forma absoluta, dentro de la aproximación ideacional priman los trabajos centrados en Europa y América Latina. Otra visión, con el foco en las instituciones, sería la «aproximación organizacional», que centra su visión en los líderes, en sus estrategias y en los instrumentos usados por los movimientos populistas. Estos autores abogan por una modificación de las formas de representación por otras más directas y, a su entender, más democráticas. Entre los defensores de esta aproximación encontramos a Mouzelis (1985), Jansen (2011) y Gills (2013).

En los últimos años, de la mano de autores como Vedi Hadiz y Richard Robinson (2017b), ha surgido una nueva aproximación que se denomina «economía política estructural». Su aportación más reseñable es centrar el surgimiento de los movimientos populistas en la existencia de conflictos por el poder y por los recursos. Según sus defensores, el populismo sería la expresión de una clase social transversal que permitiría articular una verdadera voluntad colectiva (ibídem: 489). Dentro de esta visión se aprecia una concentración de trabajos en las áreas de América Latina, Estados Unidos y más recientemente en Europa. Sin embargo, aunque de forma aún tenue, comienzan a publicarse obras que analizan el fenómeno populista desde esta aproximación en otras regiones, esencialmente en el Sureste Asiático, donde las herencias de Thaksim (Hewinson, 2017), Sukarno (Hadiz y Chryssogelos, 2017a), Mahatir (Munro-Kua, 1996) y Estrada (Hedman, 2001) parecen inspirar a los académicos que investigan el fenómeno populista.

En todo caso, lo que parece echarse en falta es la literatura más centrada en una versión islámica del populismo (Afrasiabi, 1995) y, aunque hay bastantes trabajos que analizan el caso del Irán posrevolucionario (Alamdari, 2005; Ansari, 2008; Obucina, 2015; Abrahamian, 1992 y 1993), no existe un corpus teórico sistematizado sobre este asunto que además use alguna de las aproximaciones anteriormente señaladas. Como excepción, destacan los trabajos de Vedi Hadiz (2014 y 2016; véanse también Hadiz y Chryssogelos [2017a] y Hadiz y Robinson [2017b]); no obstante, si bien resultan de gran interés, parecen estar excesivamente centrados en el caso de Indonesia, por lo que las conclusiones resultan difícilmente extrapolables a otros casos. De hecho, el título del último libro publicado por Hadiz (2016) –Islamic Populism in Indonesia and the Middle East– sitúa al mismo nivel a Indonesia y a toda la región de Oriente Medio. En este sentido, parece haber un vacío académico en lo que al tratamiento del populismo islámico se refiere y, por consiguiente, de trabajos orientados en esta línea. Y ello sería de gran utilidad para dar explicación a fenómenos como Hizb-ut-Tahrir (o Partido de la Liberación), los Hermanos Musulmanes y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) de Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Si bien es cierto que algunos autores han analizado de forma particular algunos de los casos anteriormente citados, no lo es menos que, con la excepción de las aportaciones de Hadiz (2016) y Hadiz y Robinson (2017b), no existe una sistematización de las características de este tipo de populismo que podríamos denominar islámico.

Planteamiento metodológico

Tras esta breve revisión de la literatura1 sobre el populismo, estamos en disposición de plantear las preguntas de investigación a las que debería dar respuesta este trabajo. Así, cabe plantearse cómo afecta el populismo al islamismo, si existe un tipo islámico de populismo, si tiene características propias, si está presente en los estados de mayoría musulmana con independencia de las particularidades étnicas, lingüísticas, religiosas etc., y en qué medida ese modelo está inspirado o influido por otros modelos de populismo de corte más occidental. Por lo tanto, el presente trabajo tendrá por objetivo principal la determinación de las características de lo que consideramos populismo islámico que, a nuestro entender, tiene unos elementos propios y diferenciados tanto de otros populismos como del propio islamismo. En este sentido, se pueden destacar los cinco puntos siguientes, los cuales, si bien están presentes en el revival espiritual islámico (Roy, 1994: 65), son características propias del populismo islámico:

Existencia de elementos populistas previos en los discursos de las «élites corruptas» contra las que se está actuando.

Preeminencia de elementos morales como constituyentes subjetivos de la voluntad general.

Un modelo carismático de liderazgo que estaría inspirado en la idealización de figuras histórico-religiosas.

La umma como comunidad de «puros» sobre la que desarrollar el concepto de «pueblo».

Movilización de abajo a arriba (bottom-up) basada en la existencia de un movimiento social e islamista.

Estas cinco características deben ser entendidas en contextos domésticos particulares donde un alto grado de globalización y la existencia de sistemas políticos formalmente competitivos permiten que el islamismo clásico se transforme en populismo islámico. Respecto al alto grado de globalización, cabe señalar que se va a utilizar la versión política del concepto que, según Steger (2003: 57), corresponde a «la intensificación y expansión de las interacciones políticas en todo el mundo». En este sentido hay que considerar la globalización política como lo hace Crouch (2012), valorando la influencia cada vez mayor de ONG, movimientos sociales y redes de defensa transnacionales (transnational advocacy networks) en la constitución de los valores e ideas que conforman una sociedad civil global y común. Este contexto es el que permite la penetración de ideas y tendencias que serán claves para la conformación de lo que hemos denominado populismo islámico.

A su vez, para hablar de «sistemas políticos formalmente competitivos» se acudirá al concepto de «régimen híbrido» que han desarrollado autores como Levitsky y Way (2002) o Diamond (2002). En el ámbito español merece ser destacada la aportación de Inmaculada Szmolka (2010 y 2011), quien ha adoptado una perspectiva más centrada en el mundo árabe y que, por lo tanto, resulta de gran interés para este trabajo. Otros autores del ámbito de la «transitología», como O’Donnell y Schmitter (1986) o Dahl (1971: 248), han utilizado términos como democracia iliberal (iliberal democracy) o casi poliarquías (near polyarchies)2 que, si bien están en la misma línea del concepto de régimen híbrido, no se adaptan tan bien a la realidad que estamos analizando por asumir, tal y como señalan Herbst (2001) y Carothers (2002), la idea de que estos regímenes caminarían de forma irremediable hacia la democracia. En definitiva, estaríamos hablando de un tipo de régimen que, sin ser una democracia3, tampoco es un autoritarismo absoluto4, ya que, si bien es cierto que los funcionarios pueden manipular las normas democráticas, estos no pueden eliminarlas por completo (Levitsky y Way, 2002). Sin embargo, el hecho de que las fuerzas opositoras puedan desafiar, debilitar y en ocasiones superar estos obstáculos permite que se creen narrativas (populistas) de «cambio en el sistema» y no de «cambio de sistema». En este sentido, como ha ocurrido en Irán o Turquía, veríamos cómo el populismo (islámico) ha contribuido de forma decisiva a la construcción de regímenes híbridos con un componente estructural y oficial de populismo (Robinson y Milne, 2017: 414).

Tras definir el problema y los conceptos, podemos elegir los casos que nos permitirán someterlo a un análisis y, en su caso, intentar formular una generalización. Para ello, se llevará a cabo una estrategia de investigación sincrónica de tres lustros (2000-2015), con una selección de casos heterogénea que permita mostrar los elementos del modelo resultante aun cuando los casos presenten grandes diferencias entre sí. Concretamente, se estudiará el fenómeno populista en Egipto, Indonesia, Turquía e Irán. En lo que a la selección de casos se refiere, hay que mencionar que, si bien es cierto que encontramos como elemento común a todos los casos el hecho de ser sociedades musulmanas, también lo es que se ha tratado de seleccionar sociedades diferentes tanto desde el punto de vista étnico como religioso. El objetivo es lograr una mayor generalización del modelo de populismo islámico aquí propuesto. Así, entre los casos que hemos seleccionado encontramos sociedades mayoritariamente turcomanas (Turquía), persa (Irán), árabe (Egipto) y javanesa (Indonesia). Desde el punto de vista religioso, la existencia de diferentes escuelas islámicas de jurisprudencia en los casos seleccionados también confiere una gran diversidad a dicha selección. En el mundo suní, encontramos seguidores de las escuelas Hanafí, Malikí y Shaffí en tres de los cuatro casos seleccionados: Indonesia, Turquía y Egipto. En lo que al chiismo se refiere, Irán es mayoritariamente Jafarí, aunque también existe presencia de la escuela Hanafí. Esta diversidad nos permite afirmar que dicha selección se ha realizado bajo la elección de casos más diferentes, lo que nos permite la generalización del modelo (populismo islámico) con independencia de las diferencias étnicas, sociales o culturales de los estados elegidos.

El populismo islámico

El estudio del modelo de populismo islámico será abordado desde la aproximación ideacional por ser esta, desde mi punto de vista, la que mejor aborda este fenómeno en el contexto de las sociedades musulmanas. Las definiciones usadas por los autores que siguen una aproximación ideacional consideran el populismo como un discurso, una ideología e, incluso, una visión del mundo (Mudde et al., 2017: 5). Siguiendo al principal impulsor de esta aproximación, Cas Mudde (2004: 543), el populismo puede ser definido como «una ideología que considera que la sociedad, en último término, está separada en dos grupos homogéneos y antagónicos, “los puros” y “la élite corrupta”, y que sostiene que la política debe ser una expresión de la voluntad general del pueblo». En este sentido, vemos que la aproximación ideacional pone el énfasis en la relación entre una élite corrupta y un grupo de personas puras o virtuosas, por lo que el modelo se adapta muy bien a la tradicional división que hacen los islamistas entre impuros (kafir) y virtuosos (anbiyaa). Entre los últimos, solo los mensajeros de Dios (rasul) alcanzan el máximo grado de perfección, por estar dotados de una serie de cualidades como la inocencia (ismat), la confianza de Dios (imanat), la inteligencia (fitamat), la sinceridad (sidiq) o el cumplimiento de los preceptos divinos (tablig). Así, la condición de thin-ideology (ideología delgada) que Mudde otorga al populismo convierte a la aproximación ideacional en la más adecuada para abordar el estudio del populismo islámico.

Si bien es cierto que el populismo por sí solo –al menos en el mundo musulmán– no puede dar una explicación coherente de la realidad, si se une al islamismo como ideología de base social amplia (Mandaville, 2007: 282), este se convierte en populismo islámico, una opción que sí constituye una visión del mundo que puede resultar atractiva, a la par que más completa, para la población de estos lugares. Por su parte, el islamismo está sufriendo desde hace algunos años una crisis que le ha obligado a reinventarse y a usar, para ello, diferentes opciones como son el neoislamismo, el neoconservadurismo o el posislamismo (Priego, 2017). En este sentido, el populismo islámico representaría una opción más para solucionar la crisis que presenta el islamismo en el mundo árabe-musulmán. En lo que a otros populismos se refiere, y siguiendo en la línea de la aproximación ideacional, podemos afirmar que el populismo islámico posee unas características propias que permiten diferenciarlo de otras versiones marcadas por otros contextos históricos, geográficos o culturales; asimismo, y gracias a la globalización, se está extendiendo en sistemas políticos competitivos del mundo árabe musulmán.

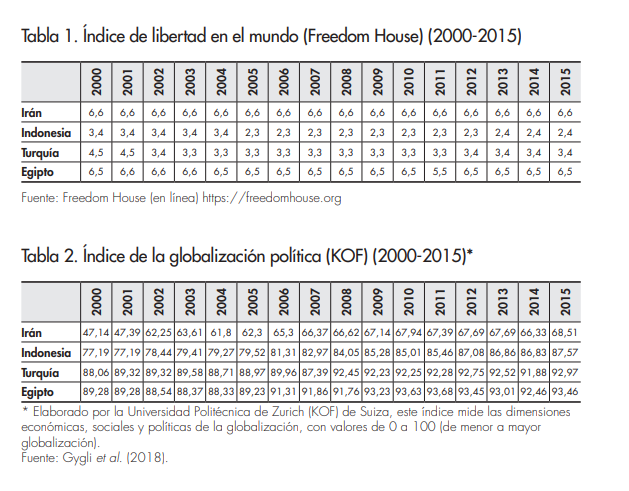

Tal y como se muestra en la tabla 1, en cada uno de los cuatro casos seleccionados –Egipto, Turquía, Indonesia e Irán– se encuentran unos índices sobre las condiciones políticas que permiten calificarlos como sistemas autoritarios formalmente competitivos –regímenes híbridos–, es decir, no son democracias puras, pero tampoco sistemas absolutamente cerrados. Tal y como hemos anticipado anteriormente, este hecho permite afirmar que, si bien las fuerzas opositoras no piensan que la competición sea libre, sí que pueden albergar esperanzas de cambio en un futuro próximo. Así, bajo estas circunstancias, la oposición se ve capaz de debilitar, desafiar e incluso superar los obstáculos planteados por el Gobierno. Por su parte, la tabla 2 indica que los cuatro estados seleccionados han ido experimentando niveles crecientes de globalización política, lo que permite que la permeabilidad de los regímenes sea mayor y que, por lo tanto, algunas tendencias que se están desarrollando en el exterior se instalen también en las sociedades de estos estados. Por casos concretos, se observa cómo, para el período 2000-2015, Irán incrementó su nivel de globalización política en 20 puntos, Indonesia en 10, Turquía en 5 y Egipto en 45. Aunque algunos estados están más globalizados que otros, la tendencia común es caminar hacia unos mayores niveles de globalización política.

A continuación se analizará cómo estas características propias del populismo islámico se han desarrollado en los casos seleccionados.

Existencia de elementos populistas previos (Egipto, Irán, Indonesia y Turquía)

En buena medida, el populismo islámico se ha construido como contestación a regímenes con características también populistas, como el del Sha de Irán, el de Sukarno en Indonesia o el de Mubarak en Egipto. Siguiendo el argumento del populismo islámico, algunos gobiernos populistas en el pasado y supuestamente musulmanes como los nasseristas de Egipto, los kemalistas de Turquía o los baazistas en Siria (Hadiz y Robinson, 2017b: 491) no serían moralmente puros, por estar «intoxicados por Occidente» (Westoxicated) (Sayyid, 2015: 119). Por ello, el populismo islámico ha reelaborado los discursos de estos regímenes, criticando los puntos más débiles y contestados, por un lado, y apoyándose en aquellos que han tenido más aceptación, por el otro. Sin embargo, conviene clarificar que en ningún caso el populismo islámico busca emprender acciones revolucionarias y rupturistas, sino que aboga por la transformación del sistema. Esta es una de las características que le diferencian del islamismo.

En el caso de Egipto, se debe destacar a la figura de Gamal Abdel Nasser, un líder que para muchos autores abanderó un modelo de gobierno netamente populista (Podeh y Winckler, 2004: 3). Precisamente en los propios seis principios del nasserismo se encuentran muchos elementos que a día de hoy se podrían identificar con el populismo (Abou El-Fald, 2016), como la búsqueda de una democracia real, la construcción del concepto de «élites corruptas apoyadas por gobiernos extranjeros» o la consecución de la independencia real de Egipto. Es sobre esta tendencia populista que los Hermanos Musulmanes han podido construir su discurso y han articulado su proyecto, en un primer momento islamista y en la actualidad populista. Los Hermanos Musulmanes han pasado del objetivo de establecer un Estado islámico a otro más modesto, como es la islamización de la sociedad usando para ello la democracia. En todo caso, la herencia del nasserismo ha sido de utilidad para esta transformación y para su aceptación por parte de la sociedad egipcia.

En Irán, el populismo tiene hondas raíces, ya que el Sha Mohamed Reza Pahlaví se sirvió de narrativas y prácticas populistas para la construcción de su régimen. Basó su legitimidad en la edificación de un líder que salvaría al pueblo de Irán de una nueva humillación a manos de las potencias exteriores (Ansari, 2008: 683) Su principal aval era poseer un cuádruple pedigrí nacionalista basado en las tradiciones monárquica, persa, zoroastriana (Shafaq, 1952: 428) y, por supuesto, chií. Si bien es cierto que los tres primeros aspectos no serían utilizados por el ayatolá Jomeini, el cuarto, el chiismo, se convertiría en el elemento clave tanto en la construcción de la figura del líder como la del propio pueblo. Ello tuvo su continuidad con Rafsanyani y, posteriormente, con Jatamí. Sin embargo, fue durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad cuando los rasgos populistas fueron ya no solo más explícitos, sino que también se asemejaron más a los utilizados por el Sha. Una vez más, se observa cómo experiencias populistas previas han facilitado la implantación del modelo populista islámico actual.

En Indonesia merece ser destacado el período de Suharto (1967-1998), cuando ya se apreciaban importantes características populistas (Aspinall, 2015). El llamado «nuevo orden» se basaba en una economía y en una democracia «guiadas», y suponía una relación orgánica y paternalista entre la sociedad y el Estado. En lo que al populismo islámico se refiere, el Front Pembela Islam (FPI [Frente de Defensores del Islam]) surge como reacción a la versión secular del populismo que, si bien estuvo basada en un nacionalismo feroz, parece no mostrar excesiva atención a las cuestiones religiosas en general y a las musulmanas en particular. En todo caso, esta experiencia previa permite que el populismo islámico del FPI pueda tener más fácil su aceptación.

Por último, en el caso de Turquía hay que hablar del kemalismo que, para muchos autores, fue un régimen abiertamente populista. De hecho, el propio Mustafá Kemal Atatürk hablaba del populismo como una de las seis flechas sobre las que había creado la Turquía moderna. Esta aproximación sirvió para que el AKP como partido, y Erdogan como líder, encontraran más facilidades para implantar el modelo de populismo islámico.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la existencia de experiencias populistas previas en los cuatro casos ha favorecido la emergencia del populismo islámico.

Preeminencia de elementos morales como constituyentes de la voluntad general

El islamismo parte de la idea de que los individuos pueden ser separados de la sociedad ignorante y corrupta (jahili) a la que pertenecen a través del principio sufista de la khalvat dar anjoman11. Una vez manumitidos, dichos individuos formarían parte de esa contrasociedad que es la comunidad moral a la que solo pertenecen los puros (Roy, 1994: 69). Si bien el islamismo se ha centrado en todas las facetas de la vida, el populismo islámico ha adoptado una perspectiva más centrada en la justicia social islámica. De hecho, muchos de los movimientos o partidos que podrían ser considerados populistas islámicos incluyen en su denominación alusiones a la justicia, entendida esta como un sinónimo de moralidad12. Así, el propio fundador de los Hermanos Musulmanes, Hassan al-Banna (1906-1949), reivindicaba un islam social (Mandaville, 2007: 60), y sus seguidores siguen apostando por una justicia social islámica como forma de denuncia y corrección de las prácticas impuras de las élites corruptas (Ramadan, 2009). En este sentido, el populismo islámico no aspira a crear nuevos modelos sociales de relaciones humanas, sino a someter y adaptar el modelo existente a los principios morales de la justicia social islámica.

En Irán, las profundas injusticias sociales de la época del Sha, unidas a las inmoralidades públicas atribuidas a su régimen, fueron la base sobre la que se construyeron las narrativas revolucionarias. El propio Jomeini escribió en su testamento político que el Corán y la tradición islámica condenaban seriamente el capitalismo de la época y, por lo tanto, lo consideraban contrario a la justicia social islámica (Obucina, 2015: 165). De hecho, se admite públicamente que la Revolución Islámica poseía tres objetivos: la democracia, la independencia nacional y, el que era considerado el más importante, la justicia social islámica (Amirahmadi, 1989: 92). La Presidencia de Ahmadinejad (2005-2013) supuso la culminación de este proceso, al crear programas que, aun siendo abiertamente populistas, pretendían tener una base social para redistribuir los beneficios del petróleo directamente entre los iraníes más desfavorecidos.

Los miembros del FPI, en Indonesia, denuncian la presencia de elementos inmorales en la vida cotidiana de los indonesios, los cuales estarían presentes por la permisividad de las «élites corruptas» y por la ideología que los legitima: la Pancasila13. En este sentido, el FPI organizó las Sharia patrols para perseguir los comportamientos impuros, incluidos los famosos warungs14, y a los homosexuales, los occidentales y los indonesios étnicamente chinos. A este último grupo se le acusa de empobrecer el país al haber aplicado, con la complicidad de las élites, un capitalismo salvaje (Jati, 2013: 274) que resulta contrario a la justicia social islámica.

En Turquía, la justicia social, entendida como un componente moral y moralizante, también es una de las referencias constantes de su populismo islámico. Frente a las desigualdades creadas por el republicanismo y el laicismo, el AKP propone ser la voz y la venganza de los desamparados. Sin embargo, este movimiento no está buscando una ruptura con el sistema, sino la reforma del mismo y, sobre todo, la liberalización de la economía como medio para aliviar la pobreza (Kirdis y Drhimeur, 2016: 8). La gran baza del AKP ha sido la creación de riqueza respetando unas pautas morales que tienen como referencia a la justicia social islámica, usando para ello a la denominada «burguesía de Anatolia» (Dinççahin, 2012: 620) Se trata de una pujante y emergente clase media que, basándose en principios de la caridad islámica (Buğra y Keyder, 2006), impulsa una economía liberal con cuyos beneficios se protege a los más desprotegidos. Así, el AKP15 ha sabido mostrarse como el defensor la voluntad general, entendida esta como la voz de los desamparados que son protegidos por el partido y ayudados por un nuevo poder económico que respeta la justicia social islámica (Kirdis y Drhimeur, 2016: 7).

En Egipto, por su parte, los Hermanos Musulmanes –quienes se atribuyen una pureza moral– han utilizado las desigualdades sociales y la injerencia política de los miliares egipcios como elementos clave sobre los que conformar la voluntad general. Los miembros de la hermandad establecían la existencia de una unión entre las estructuras económicas y políticas para mantener una situación económica, política y social que ha hecho de los egipcios un pueblo marginado y sometido (Selim, 2015: 177). Al igual que ocurría en los casos anteriores, estos usan el concepto de la justicia islámica para ofrecer soluciones a esta situación (Zeghal, 1999: 380); y también han usado la palabra justicia para denominar a la agrupación política –Partido de la Libertad y la Justicia– con la que concurrieron a las elecciones de 2011. De esta manera, los Hermanos Musulmanes presentan sus principios de justicia social islámica como forma de superación de las grandes desigualdades que ha sufrido Egipto desde hace décadas.

Por lo tanto, en todos los casos, los elementos morales y la justicia social son aspectos fundamentales para la creación de un modelo de populismo islámico.

Un modelo de liderazgo carismático inspirado en figuras histórico-religiosas

El populismo islámico no duda en hacer uso de idealizadas figuras histórico-religiosas que inspiren a sus líderes. De acuerdo con Taggart (2000:1), el líder debe ser el más extraordinario de los individuos para guiar al pueblo más sencillo. En todo caso, la figura del líder se convierte en un referente moral al servicio del colectivo, aunque en algunos casos el movimiento puede tener una existencia ontológica propia.

La historia de Irán está marcada por la figura del imam Mahdi o «imam oculto»6. A Ahmadinejad le gustaba presentarse ante los iraníes como un hombre común (Ansari, 2008: 684) que buscaba la inspiración y la protección del imam oculto. El expresidente iraní usaba la figura del Mahdi no solo para construir su liderazgo, sino también para alimentar el enfrentamiento con Estados Unidos, a quien incluso acusó de buscar el arresto del imam oculto (Tharoor, 2015). Por lo tanto, si bien es cierto que se mostraba como un iraní más, también reforzó su liderazgo con la inspiración religiosa que le proporcionaba esta figura mística.

En Indonesia, el liderazgo del FPI está basado en figuras religiosas. En el caso de Rizieq Shihab, su líder, se le considera descendiente del cuarto califa carismático7, Alí, hecho al que se unen otros méritos, como su condición de árabe-indonesio, el haber estudiado en Arabia Saudí o estar casado con una mujer perteneciente a la familia Sayyid8 (Morimoto, 2012: 249). Todos estos aspectos conforman su figura de líder carismático.

La figura de Erdogan en Turquía, al que sus seguidores cariñosamente llaman «el hombre alto» (Adan uzum), tiene un claro componente carismático. En el barrio Kasimpasa de Estambul, por ejemplo, de donde procede Erdogan, este es una figura incuestionable, hasta el punto de que el estadio de fútbol local lleva su nombre. Su liderazgo, que tiene una inspiración histórico-religiosa en el sultán Selim i, también ha sabido aglutinar algunos elementos kemalistas. De hecho, si durante el kemalismo los turcos decían que seguían al padre (Atam Izindeyiz), en referencia a Mustafa Kemal Atatürk, en la actualidad dicen que siguen al hombre (Adam Izindeyiz), lo que nos muestra el carisma del propio Erdogan, quien no tiene que acudir a figuras políticas previas para afianzar su liderazgo. Y aunque su liderazgo es incuestionable, el AKP sigue siendo la herramienta fundamental para elevar la voz de los marginados. La confianza en el partido es tal que en las elecciones locales de 2009, en algunos lugares (esencialmente en Urfa y Sirtt), no se nomina a candidatos (Çinar, 2011: 108).

Por último, en Egipto, Hassan al-Banna desarrolló un leitmotiv que nos permite entender cuál es su modelo de liderazgo: «Alá es nuestro objetivo, el Profeta nuestro líder, el Corán nuestra constitución, la yihad nuestro camino y la muerte por Dios nuestro objetivo supremo». Haciendo un análisis del discurso, nos damos cuenta de que los Hermanos Musulmanes también acuden a figuras religiosas para configurar su modelo de liderazgo, especialmente al profeta Mahoma. Además de esta inspiración histórico-religiosa, existen al menos dos grandes murshids o guías de la hermandad que han influido de forma determinante en la misma: el fundador antes mencionado y su líder más revolucionario, Sayyid Qutb. Si bien es cierto que la figura del murshid es muy respetada, no es menos cierto que este cuenta con órganos colegiados que aportan la dimensión colectiva propia de la organización.

Para concluir este punto, se observa cómo la figura idealizada de líderes históricos y religiosos es básica para la construcción de un liderazgo populista islámico.

La umma como comunidad de «puros»

La umma es un modelo filosófico y organizacional que se basa en la idea creada por Abu Bakr de ser los «compañeros del Profeta». Numrich (2012: 450-451) ilustra el concepto de unidad de la umma mediante la imagen que generan los musulmanes al situarse juntos en la posición utilizada durante la oración. En palabras de Denny (2001: 379), la umma es la más duradera e influyente idea coránica de comunidad por ser extraordinariamente flexible y por permitir acoger a todos aquellos que deseen formar parte de la misma. Esta característica la convierte en el constructo perfecto para articular el concepto populista de «pueblo» que, si bien tiene inspiración transnacional, en el populismo islámico –a diferencia del islamismo clásico– es reducido al ámbito nacional (Owen, 2004: 15), usando umma como sinónimo de pueblo (gente ordinaria).

En Irán, el inicio de la construcción del concepto de «pueblo islámico» se remonta al ayatolá Jomeini quien, tras la Revolución Islámica, inició un proceso de ruralización (Alamdari, 2005: 1.286). Se trataba pues de revertir el proceso de modernización iniciado por el Sha con la reforma de la tierra de 1961. Jomeini utilizó diversos elementos para construir esta comunidad de «puros» que, inspirada en la umma, se contraponía a la élite del Sha y a todo lo que el régimen había significado. Desde esa premisa, Jomeini buscó islamizar todos los niveles de la sociedad, y usó para ello una revolución permanente que se convertiría en un tótem contra el que no se podía actuar. Solo los iraníes exiliados, que representaban esa «élite corrupta impura», contrarrevolucionaria y antiislámica, se oponían a esta construcción. Un elemento que ayudó a construir este concepto de comunidad de puros fue la creación del enemigo exterior, representado entre otros por el Irak de Saddam Hussein quien, ayudado por los aliados del Sha, pretendía hacer retroceder la revolución. En este punto, con la llegada de Ahmadinejad se habló de la necesidad de poseer tecnología nuclear para lograr la supervivencia tanto de régimen como de la propia revolución9.

Por su parte, en el caso de Indonesia la construcción del concepto de pueblo como comunidad de los puros posee dos elementos que merecen ser destacados. En primer lugar, el rechazo a una élite política autoritaria que no solo comete continuos abusos, sino que ha prestado poca atención a las cuestiones religiosas (Jati, 2013: 274). Frente a esta élite corrupta, surgió un grupo que buscaba una mayor presencia de los principios islámicos en la vida política (Hadiwinata, 2007: 380). En segundo lugar, estarían las desigualdades económicas provocadas por el rápido desarrollo, lo que favoreció que la población china haya sido percibida como como una élite económica corrupta y hostil. Por lo tanto, la comunidad de los puros se ha construido frente a la élite política representada por las familias indonesias más poderosas y frente a las élites económicas chinas10.

Los desposeídos turcos, entendidos como la población abiertamente musulmana que ha sido excluida por el laicismo y por el republicanismo, son la base de la comunidad de puros sobre la que se asienta el AKP (Jati, 2013: 273) y sobre la que Erdogan ha construido lo que él denomina la «Nueva Turquía» (Dinççahin, 2012: 627). Esta comunidad es, siguiendo el discurso del AKP, continuamente atacada por las instituciones laicas y republicanas como el Ejército o la Corte Constitucional. La construcción de un enemigo militar, occidentalizado, secular y antiislámico (Keyman, 2014: 239) ha resultado de gran utilidad para modelar esa comunidad de puros que conforma la base del populismo islámico turco.

En Egipto, la fuerza de los Hermanos Musulmanes se ha basado en la percepción que el pueblo egipcio tiene de ellos: una organización incorrupta (Pargeter, 2010: 56), ya que nunca han puesto las cuestiones económicas por delante de las religiosas. Incluso, algunos líderes como Qutb llegaron a «excomulgar» a varios mandatarios árabes a los que acusaron de apostasía. Es precisamente sobre esta superioridad moral y sobre el rechazo a Occidente, a Israel y a los gobernantes árabes corruptos, sobre la que la hermandad ha construido esa umma a la que pertenecería el pueblo oprimido y marginado. Al igual que ocurre con otros populismos islámicos, hay que decir que, si bien es cierto que la umma tiene vocación universal, ya desde los tiempos de al-Banna, este señalaba que los asuntos egipcios deberían ser tenidos especialmente en cuenta.

En este sentido, apreciamos que en todos los casos analizados se repite el uso de la umma como modelo ideal sobre el que construir la comunidad de puros que sirve de base para el populismo islámico.

Movilización de abajo a arriba (bottom-up) basada en la existencia de un movimiento social e islamista

El populismo islámico está muy influido en su organización y sobre todo en su movilización por la figura de los Hermanos Musulmanes. Si bien es cierto que Hassan al-Banna fue un hombre de letras, la figura de Sayeb Qutb ha resultado fundamental para la movilización de los miembros de la hermandad quienes, aunque no han renunciado a su programa religioso, durante las revueltas árabes trataron de llevar a cabo una movilización más amplia que abarcara al mayor número de sectores de la sociedad egipcia. De hecho, en sus programas electorales para las elecciones legislativas de 2011 y presidenciales de 2012, palabras como sharia o islam tuvieron una presencia menor de la esperada (Obaid, 2017: 9). En cierta medida, esto se debe a lo que Oliver Roy (2012) ha calificado como el cambio en la espiritualidad islámica, que no en la teología, cuyo principal objetivo es aglutinar a sectores más amplios y, sobretodo, más jóvenes de la sociedad. Quizás esta estrategia de relajación se vio de forma más clara durante las manifestaciones en la plaza de Tahrir en 2011, donde los Hermanos Musulmanes decidieron tener un perfil más bajo a favor de «las masas»; es decir, que al igual que ocurre en otros casos, se ha buscado aprovechar la espontaneidad y el descontento de la sociedad para promover la movilización ciudadana.

Sin negar la influencia de los Hermanos Musulmanes, la crisis del islamismo ha provocado que la movilización del populismo islámico posea características propias y diferentes a las del islamismo clásico. En buena medida, se inspira en el modelo de movilización social de Paul Almeida (2016) y se consuma en el «paradigma del poder de las masas» de Elakawi (2014: 224). Se trataría pues de una movilización espontánea de población muy heterogénea, no siempre musulmana, marcadamente joven, con buena formación y con un rasgo diferenciador: la ausencia de esperanza de futuro. Es lo que Roy (1994) calificó como «lumpen intelligentsia» y ha sido quizás el grupo más representativo de ese paradigma del poder de las masas.

En Irán esta movilización tiene que ser dividida en dos períodos claros: el revolucionario (1979-1987) y el posrevolucionario (desde 1988). Mientras que en el primero sí que podemos hablar del «paradigma de las masas», en los años posteriores, al institucionalizarse la revolución, la movilización se fue convirtiendo en oficial. Así, la primera fue una movilización más o menos espontánea, mientras que posteriormente se fue rutinizando. En el año 2009, la movilización tuvo un resurgir, ya que, como consecuencia de la «Revolución Verde» de Mir-Hosein Musaví, el Gobierno tuvo que promover movilizaciones alternativas para contrarrestar la importancia de las protestas.

En Indonesia, el FPI ha basado su movilización en la organización de demostraciones de fuerza, más o menos espontáneas, con el fin de desafiar al poder establecido. Quizás sean especialmente destacables dos momentos que nos muestran el modelo de movilización del FPI. El primero ocurrió en 2003, en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Jakarta, para protestar contra la intervención en Irak; el segundo, probablemente más simbólico y propio de lo que es este populismo islámico, ocurrió en 2016 en protesta contra el gobernador de Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, y congregó a cientos de miles de personas que pedían su encarcelamiento por blasfemia, hecho que se consumó en 2017.

Por último, en Turquía la movilización puede ser dividida entre un antes y un después de la llegada del AKP al poder, aunque no se puede negar que se mantiene una cierta tendencia a la informalidad en los canales y en el uso de los elementos religiosos para la misma. Antes de su llegada al poder, el AKP ya usaba la llamada a la oración para movilizar y, una vez en el gobierno, esta tendencia, aunque de forma más tenue, se ha mantenido. El caso más claro fue el intento de golpe de Estado de 2016, cuando desde los minaretes se llamaba a la resistencia frente a los golpistas (Priego, 2016). En todo caso, conviene recordar que Erdogan se apoya en una cierta espontaneidad y en una cuidada transversalidad para llevar a cabo la movilización.

Así, podemos afirmar que la movilización del populismo islámico se produce de abajo a arriba y se suele basar en movimientos sociales previos.

Conclusiones

Tras analizar las particularidades del populismo y como este se ha manifestado en el mundo islámico, se puede afirmar que existe una versión propia de populismo islámico; una versión con características únicas que tiene lugar cuando en los estados de población mayoritariamente musulmana se dan dos condiciones necesarias: globalización política y existencia de sistemas políticos formalmente competitivos. Solo con estas dos condiciones se puede hablar de populismo islámico con diferencias fundamentales con el islamismo clásico, sobre todo relacionadas con la voluntad de respetar el sistema y no destruirlo.

La primera condición es la existencia del fenómeno catalogado como globalización política. Para poder hablar de este modelo, la interacción o interdependencia es necesaria, ya que es imprescindible que en estas sociedades entren otras tendencias políticas –en este caso el populismo– que se estén manifestando en otras sociedades, con la idea de que penetren en ellas nuevas concepciones y visiones relacionadas con el modelo social. Sin embargo, la globalización política no es suficiente. Así, para que se desarrolle el populismo islámico, se tiene que contar con una segunda condición necesaria: la existencia de un sistema político formalmente competitivo que haga que se pueda hablar de una transformación del islamismo clásico en populismo islámico; es decir, la aceptación de la competición política, en vez de buscar la confrontación total con el sistema. Un caso claro es el de los Hermanos Musulmanes, quienes tras las primaveras árabes cambiaron su actitud de forma definitiva.

En el marco de las dos condiciones necesarias para hablar de populismo islámico, las características que en el análisis coinciden en los cuatro casos analizados –Egipto, Turquía, Indonesia e Irán– son las siguientes:

En primer lugar, el populismo islámico se asienta mejor en sociedades que ya han tenido experiencias populistas previas, lo que hace que la población admita algunas prácticas populistas como familiares y propias de ese sistema político. De hecho, mientras que el islamismo clásico luchaba contra el populismo secular, ahora la versión islamista no solo ha renunciado a combatirlo, sino que ha decidido copiarlo. Esto es exactamente lo que les ha ocurrido a los Hermanos Musulmanes en Egipto, que han decidido hacer suyas algunas de las prácticas del nasserismo para presentar su modelo social alternativo. Aunque este caso es el más claro, en los otros ejemplos examinados ocurren transformaciones similares.

En segundo lugar, hay que decir que, cuando el populismo se desarrolla en regímenes híbridos, es habitual que la población critique la falta de moralidad de los políticos y de las élites económicas. Ello no significa que en las sociedades democráticas no haya este tipo de falta de moralidad, sino que en las sociedades con una sociedad civil poco desarrollada o con una opinión pública más precaria, estos abusos son más claros. Por eso, los populistas islámicos, haciendo un uso literal de los textos sagrados, utilizan aspectos teológicos y morales para construir una voluntad general, bajo la óptica de la cual resultan incuestionables. Es muy común que los líderes populistas señalen a la justicia social islámica como único o más adecuado modelo de justicia social, frente al modelo corrupto e inmoral que se ha desarrollado en estos estados.

En tercer lugar, estaría la siempre complicada figura de los líderes. Los populistas islámicos se inspiran en personajes históricos y/o religiosos que resultan intachables e incuestionables ante sus propias narrativas. La propia doctrina religiosa, a través del paso de los años, ha construido biografías idealizadas de determinados personajes históricos que a día de hoy sirven de modelo para una sociedad que está carente de ellos. Si bien es cierto que es común que personajes históricos como los «cuatro califas carismáticos» o el «imam oculto» sean fuente de inspiración para los populistas islámicos, la verdadera referencia sobre la que se edifica la imagen de los líderes es la del profeta Mahoma, figura incuestionable tanto para los chiíes como para los suníes.

En cuarto lugar, hay que señalar el concepto de pueblo o de «comunidad de puros» sobre la que se asienta el populismo, esto es, la umma. Aunque esta sea una comunidad de vocación transnacional, en el caso del populismo islámico tiene una clara aplicación doméstica. Se trata de una comunidad que se contrapone a las élites corruptas, las cuales han provocado que «el pueblo» viva en pésimas condiciones al anteponer sus propios intereses.

Por último, el quinto elemento común del populismo islámico es el relacionado con la movilización social que, en principio y al contrario de lo que ocurre en el islamismo clásico, es espontánea y no dirigida. Así, vemos cómo podemos aplicar el «paradigma de las masas» para analizar la movilización propia del populismo islámico.

Así, para concluir, vemos cómo en determinadas condiciones emerge un nuevo tipo de populismo, el cual podemos denominar islámico, que posee características comunes con el resto de los populismos, aunque aglutine unos elementos propios que solo se dan en las sociedades musulmanas.

Referencias bibliográficas

Abou El-Fadl, Reem. «Nasserism». En: Ghazal, Amal y Hanssen, Jens (eds.). The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Abrahamian, Evrand. «Khomeini: fundamentalist or populist?». New Left Review, n.º 186 (1992), p. 102-119.

Abrahamian, Evrand. Khomenism. Londres: I. B. Tauris, 1993.

Afrasiabi, Kaveh, L.«Islamic Populism». Télos, vol. 1995, n.º 104 (1995), p. 97-125.

Almeida, Paul. Neoliberalismo y Movimientos Populares en Centroamérica. El Salvador: UCA Editores, 2016.

Amirahmadi, Hooshang. «The state and territorial social justice in postrevolutionary Iran». International Journal of Urban and Regional Research, vol. 13, n.º 1 (1989), p. 92-120.

Ansari, Ali. «Iran under Ahmadinejab: populism and its malcontents». International Affairs, vol. 84, n.º 4 (2008), p. 683-700.

Aslanidis, Paris. «Is Populism an Ideology? A refutation and a new perspective». Political Studies, vol. 64, n.º 1S (2016), p. 88-114.

Aspinall, Edward. «Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s challenge to Indonesian democracy». Indonesia, n.º 99 (2015), p. 1-28.

Buğra, Ayşe y Keyder, Çağlar. «The Turkish Welfare Regime in Transformation». Journal of Europea Social Policy, vol. 16, n.º 3 (2006), p. 211-228.

Canovan, Margaret. Populism. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.

Canovan, Margaret. The People. Cambridge: Polity, 2005.

Carothers, Thomas. «The end of the transition paradigm». Journal of Democracy, n.º 13 (2002), p. 5-21.

Çinar, Menedes. «The Electoral Success of the AKP: Cause for Hope and Despair». Insight Turkey, vol. 13, n.º 4 (2011), p. 107-127.

Crouch, Colin. «Democracy and Capitalism in the Wake of the Financial Crisis». En: Amenta, Edwin; Nash, Kate y Scott, Alan (eds.). The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, p. 478-490.

Dahl, Robert. Poyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale Univesity Press, 1971.

Diamond, Larry. «Thinking About Hybrid Regimes». Journal of Democracy, vol. 13, n.º 2 (2002), p. 21-35.

Denny, Frederick M. «Community and Society in the Qur’an». En: Mcauliffe, Jane D. (ed.). Encyclopaedia of the Qur’an. Leiden: Brill, 2001, p. 367-386.

Dinççahin, Sakir. «A symptomatic analysis of the Justice and Development Party’s Populism in Turkey 2007-2010». Government and Opposition, vol. 47, n.º 4 (2012), p. 618-640.

Elakawi, Zaky Sami. «La formación de un Nuevo mapa geoestratégico tras la Primavera Árabe». En: González del Miño, Paloma (ed.). Tres Años de Revoluciones Árabes. Procesos de cambio: repercusiones internas y regionales. Madrid: La Catarata, 2014, p. 217-238.

Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory.A conceptual approach Oxford: Oxford University Press, 1996.

Gills, Graeme. Symbolism and Regime Change in Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Goodwyn, Lawrence. Democratic Promise: The Populist Moment in America. Nueva York: Oxford University Press, 1976.

Goodwyn, Lawrence. The Populist Moment: A Short History of the Agrarian Revolt in America. Oxford: Oxford University Press, 1978.

Gygli, Savina; Haelg, Florian y Sturm Jan-Egbert. «The KOF Globalisation Index». Revisited, KOF Working Paper, n.º 439 (2018).

Hadiwinata, Bob. Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation. Nueva York: Nomos Publishers, 2007.

Hadiz, Vedi, R. «A new Islamic Populism and the Contradictions of Development». Journal of Contemporary Asia, vol, 44, n.º1 (2014), p. 125-143.

Hadiz, Vedi, R. Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Hadiz, Vedi, R. y Chryssogelos, Angelos. «Populism in world politics: a comparative cross-regional perspective». International Political Science Review, vol 38, n.º 4 (2017a), p. 399-411.

Hadiz, Vedi, R. y Robinson, Richard. «Competing populism in post-authoritarian Indonesia». International Political Science Review, vol. 38, n.º 4 (2017b), p. 488-502.

Hedman, Eva-Lotta. «The spectre of populism in Philippine politics and society: artist, masa, Eraption!». South East Asia Research, vol. 9, n.º 1 (2001), p. 5-44.

Herbst, Jeffrey. «Review Article: Political Liberalization in Africa After Ten Years». Comparative Politics, vol. 33, n.º 3 (2001), p. 357-375.

Hewinson, Kevin. «Reluctant populists: Learning populism in Thailand». International Political Science Review, vol 38, n.º 4 (2017), p. 426-440.

Hofstadter, Richard. The Age of Reform. Nueva York: Mass Market Paperback, 1955.

Ionescu, Ghita y Gellner, Ernest (eds.). Populism; Its meaning and National Characteristics. Nueva York: Macmillan, 1969.

Jansen, Robert. «Populist Mobilization: A new theoretical approach to population». Sociological Theory, vol. 29, n.º 2 (2011), p. 75-96.

Jati, Wasisto Raharto. «Radicalism in the Perspective of Islamic Populism. Trajectory of Political Islam in Indonesia». Journal of Indonesian Islam, vol. 7, n.º 2 (2013), p. 268-274.

Keyman, Fuat. «The AK party: Dominant Party, New Turkey and Polarization». Insight Turkey, vol. 16, n.º 2 (2014), p. 19-31.

Kirdis, Esen y Drhimeur, Amina. «The rise of populism? Comparing incumbent pro-Islamic parties in Turkey and Morocco». Turkish Studies, vol. 17, n.º 4 (2016), p. 599-617.

Laclau, Ernesto. On Populist reason. Londres: Verso, 2005.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. Londres y Nueva York: Verso, 1985.

Levitsky, Steven y Way, Lucan. «Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism». Journal of Democracy, vol. 13, n.º 2 (2002), p. 51-65.

Lipset, Seymour M. «The Sources of Radical Right». En: Bell, Daniel (ed.). The New American Right. Nueva York: Criterion Book, 1955, p. 259-312.

Mandavillle, Peter. Global political Islam. Londres: Routledge, 2007.

Morimoto, Kazuo. Sayyids and Sharifs in Muslim Societies: The Living Links to the Prophet. Abingdon: Routledge, 2012.

Mouzelis, Nicos. «On the concept of populism: Populist and clientelist modes of incorporation in semi-peripheral polities». Politics and Society, vol. 14, n.º 1 (1985), p. 328-348.

Mudde, Cas. «The Populist Zeitgeist». Government and Opposition, vol. 38, n.º 4 (2004), p. 541-563.

Mudde, Cas y Rovira-Kaltwasser, Cristobal. «Populism». En: Freeden, Michael; Sargent, Lyman T. y Stears, Marc (eds.). The Oxford Handbook of Political Ideology. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 493-512.

Mudde, Cas y Rovira-Kaltwasser, Cristobal. Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Munro-Kua, Anne. Authoritarian Populism in Malaysia. Basingstoke: Macmillan, 1996.

Nikfar, Mohammed Reza. «El fenómeno Ahmadineyad». El País, (3 de noviembre de 2009) (en línea) https://elpais.com/diario/2009/11/03/opinion/1257202811_850215.html

Nugent, Walter. The Tolerant Populist: Kansas Populism and Nativism. Chicago: Chicago University Press, 1963.

Numrich, Paul D. «Emergence of the Rhetoric of a Unified Ummah among American Muslims: The Case of Metropolitan Chicago». Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 32, n.º 4 (2012), p. 450-466.

Obaid, Nawaf. The Muslim Brotherhood: A Failure in Political Evolution. Cambridge: Harvard Kennedy School- Belford Center, 2017.

Obucina, Vedran. «Social Populism and the Future of the Islamic Republic of Iran». Croatian Political Science Review, vol. 52, n.º 4-5 (2015), p. 163-186.

O’Donnell, Guillermo y Schmitter Phillipe C. Transition from authoritarian rule: Tentative conclusion about uncertain democracies. Baltimore: John Hopkins University Press, 1986.

Owen, Roger. State, Power and politics in the Making of the Moddern Middle East. London: Routledge, 2004.

Panizza, Francisco (ed.). Populism and the Mirror of Democracy. Londres: Verso, 2005.

Priego, Alberto. «Lecciones de la noche turca». El Mundo, (17 de julio de 2016) (en línea) http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a75b5268e3e003b8b459f.html

Priego, Alberto. «La crisis del islamismo y sus repercusiones para la estabilidad del Golfo Pérsico». Documento Opinión IEEE, n.º 80 (agosto de 2017) (en línea) http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO80-2017_Estabilidad_Golgo_Alberto_Priego.pdf

Podeh, Elie y Winckler, Onn (eds.). Rethinking Nasserism. Revolution and Historical Memory in Modern Egypt. Gainesville: University Press of Florida, 2004.

Ramadan, Tariq. Radical reform: Islamic ethics and liberation. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Robinson, Neil y Milne, Sarah. «Populism and political development in hybrid regimes: Russia and the development of official populism». International Political Science Review, vol. 38, n.º 4 (2017), p. 412-425.

Roy, Oliver. The Failure of Political Islam. Cambridge: Havard University Press, 1994.

Roy, Oliver. «The Transformation of the Arab World». Journal of Democracy, vol. 23, n.º 3 (2012), p. 5-18.

Sayyid, Bobby. A Fundamental Fear. Eurocentrism and the Emergence of Islamism. Londres: Zed Books, 2015.

Selim, Gamal. «Egypt under SCAF and the Muslim Brotherhood: The triangle of counter-revolution». Arab Studies Quarterly, vol. 37, n.º 2 (2015), p. 177-199.

Shafaq, Rezazadeh. «Patriotic poetry in Modern Iran». Middle East Journal, vol. 6, n.º 4 (1952), p. 417-428.

Shils, Edward. The Torment of Secrecy. Glencoe: The Free Press, 1956.

Steger, Manfred B. Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Szmolka, Inmaculada. «Los regímenes políticos híbridos: democracias y autoritarismos con adjetivos. Su conceptualización, categorización y operacionalización dentro de la tipología de regímenes políticos». Revista de Estudios Políticos, n.º 147 (2010), p. 103-135.

Szmolka, Inmaculada. «Democracias y autoritarismos con adjetivos: la clasificación de los países árabes dentro de una tipología general de regímenes políticos». Revista Española de Ciencia Política, n.º 26 (2011), p. 11-62.

Taggar, Paul. Populism. Buckingham: Open University Press, 2000.

Tharoor, Ishaan. «Iran’s Ahmadinejad says the U.S. is out to get the Hidden Imam, who, uh, disappeared in the 10th century». The Washington Post, (24 de junio de 2015) (en línea) https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/24/irans-ahmadinejad-says-the-u-s-is-out-to-get-the-hidden-imam-who-um-disappeared-in-the-10th-century/?noredirect=on&utm_term=.2328650d451d

Zeghal, Malika. «Religion and politics in Egypt: The Ulama of Al-Azhar, Radical Islam, and the State». International Journal of Middle East Studies, vol. 21, n.º 3 (1999), p. 371-399.

Notas:

1- Se trata de un principio (soledad en la sociedad) por el cual el individuo se va ensimismando y separando de la sociedad para adentrar en un mundo propio.

2- El AKP en Turquía o el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) en Marruecos son ejemplos de ello.

3- En enero de 2017, el líder del FPI Rizieq Shihad fue declarado sospechoso de difamar la Pancasila, una ideología creada en 1945 por Sukarno basada en la creencia en Dios, en la democracia, en la unidad de Indonesia, la justicia social y en la civilización humana.

4- Puestos callejeros muy populares en Indonesia y Malasia frecuentados por extranjeros donde se puede comprar comida no halal y bebidas alcohólicas.

5- En su 59º programa de gobierno, el AKP se define como el Gobierno que conoce a su pueblo y que se compromete con su voluntad y con sus valores.

6- El imam oculto es una figura de la escatología chiita que se cree que desapareció en el siglo x y que volverá al final de los días.

7- Se trata de los cuatro primeros sucesores de Mahoma, considerados como rectos en costumbre y en moral.

8- Los Sayyid son los descendientes del profeta Mahoma a través de su hija (Fátima), de sus nietos (Hasán y Huseín) y de su primo y yerno (Alí).

9- El elemento nuclear también sirvió para articular esta comunidad, sobre todo entre la población en la que se había apoyado Ahmadinejad, la cual consideraba que el agua pesada de los reactores no solo no era perjudicial para la salud, sino que además servía para producir mejores cosechas (Nikfar, 2009).

10- Merece ser destacado el exgobernador de Jakarta , Basuki Tjahaja Purnama, un étnicamente chino-cristiano que se convirtió en el centro de las críticas y de los ataques del FPI.

11- Quisiera agradecer a los compañeros de la Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas su ayuda constante en la búsqueda de fuentes de información.

12- En ambos casos estaríamos hablando de regímenes que no son plenamente democráticos pero que poseen muchos elementos que sí que lo son.

13- Siguiendo a Diamond (2002), entenderemos que este tipo de régimen se da cuando los estados obtienen una calificación de 1 o 2 en el ranking de Freedom House.

14- En este caso estaríamos hablando de una calificación de 7 en el ranking de Freedom House.

15- Irán, Indonesia, Turquía y Egipto ocupaban en 2015 los puestos 93, 35, 14 y 10, respectivamente, de un total de 207. Curiosamente, el año en el que el sistema político egipcio fue más competitivo fue precisamente en 2011, año de inicio de las revoluciones árabes.

Palabras clave: populismo, islam, umma, justicia social

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.161